Tous médecins, tous différents

.

Un billet d’humeur du Dr Lawrence Cuvelier, Vice-Président du GBO/Cartel, publié le 09/11/2022

Tous médecins, tous différents : est-ce un danger ou une richesse pour la qualité des soins ? L’élaboration de collaborations bien réfléchies pour l’organisation des soins peut déboucher sur des formes aussi variées que l’est l’imagination des soignants. Si c’est un plus pour les prestataires et leurs patients, elles ne sont pas une garantie de la délivrance de soins appropriés. Il reste toujours ce facteur humain, tellement indispensable en médecine.

Imaginez-vous dans une salle de cinéma au creux des années 60. Sur l’écran, nous sommes en 1910 et des merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines participent à une course aéronautique partant d’Angleterre pour rallier Paris. Ils sont tous de nationalités différentes et chacun est une caricature accumulant les clichés : le français fait tomber toutes les femmes dans ses bras, l’anglais est fair-play, l’américain héroïque, l’allemand est un prussien obtus qui répète sans cesse qu’un allemand sait tout faire et se noie en répondant oui à la question savez-vous nager et lorsque, le japonais tombé à l’eau brandit son couteau pour se dégager des courroies du parachute, les secours épouvantés pensent qu’il va se suicider.

Du superhéros à l’intelligence collective

Notre culture actuelle se plaît toujours autant à véhiculer des stéréotypes. Selon certains, un médecin doit tout connaître et pouvoir tout résoudre. Il est façonné sur le moule du héros sans peur et sans reproche. Dans la formation dispensée par les universités, le professeur pose les diagnostics les plus complexes et résout les cas les plus énigmatiques. Nul n’échappe lors de sa formation à la survalorisation de la clinique universitaire et, pour les candidats spécialistes, aux humiliations à subir pour accéder au Graal de la certification universitaire. Notre culture médicale nous incite à nous identifier à ce mythe du superhéros qui finit toujours par triompher (et tant pis pour ceux qui échouent).

En ce temps menaçant de pénurie, il est indispensable de tenir compte de toutes les formes de pratique utiles à la dispensation des soins et d’éviter de perdre de l’énergie à gloser sur la supériorité supposée d’une pratique par rapport à une autre car c’est un débat pollué par des arguments émotionnels et des frustrations nées d’une conception sectaire de la pratique.

Pourtant, l’excellence en médecine dépend essentiellement du déploiement d’une intelligence collective. Loin de l’ambiance déplorable de certains services où l’aspect altruiste de la profession est complètement gommé par les ambitions personnelles, les bons services hospitaliers sont ceux où l’on se parle, où peut déployer cette intelligence collective. De la même façon, les soins ambulatoires ne peuvent que s’améliorer si tous les intervenants travaillent ensemble, ce qui exige à la fois une disposition d’esprit et une formation au travail collectif. J’ai connu des généralistes qui pratiquaient une gamme invraisemblable de compétences, ils accouchaient leurs patientes à la clinique, faisaient des assistances opératoires, des radios et des plâtres, ce qui ne se justifie plus que dans certaines régions rurales. Je n’ai jamais eu la prétention de tout connaître et si j’ai acquis la maîtrise parfaite de la confection d’un plâtre grâce à mes stages et à des remplacements en début de carrière, cela ne m’a plus jamais servi et j’ai abandonné les outils pour les faire.

Pour rompre l’analogie avec le film et ses clichés nationaux, notre population de médecins de famille – je préfère ce terme à celui d’omnipraticien, celui qui « fait tout » – est tellement diversifiée que c’est un véritable défi de parler au nom de tous, tant il est parfois difficile de trouver un dénominateur commun. Chacun développe sa propre façon d’exercer, sa propre expertise et les choses se complexifient encore quand on considère les généralistes qui développent des activités particulières comme le planning familial, le suivi des assuétudes ou la médecine scolaire. Certains pratiquent exclusivement en gardes. D’autres, après avoir exercé longtemps la médecine générale, se voient contraints d’avoir une activité avec des horaires réguliers pour des raisons personnelles qu’il faut respecter. En ce temps menaçant de pénurie, il est indispensable de tenir compte de toutes les formes de pratique utiles à la dispensation des soins et d’éviter de perdre de l’énergie à gloser sur la supériorité supposée d’une pratique par rapport à une autre car c’est un débat pollué par des arguments émotionnels et des frustrations nées d’une conception sectaire de la pratique.

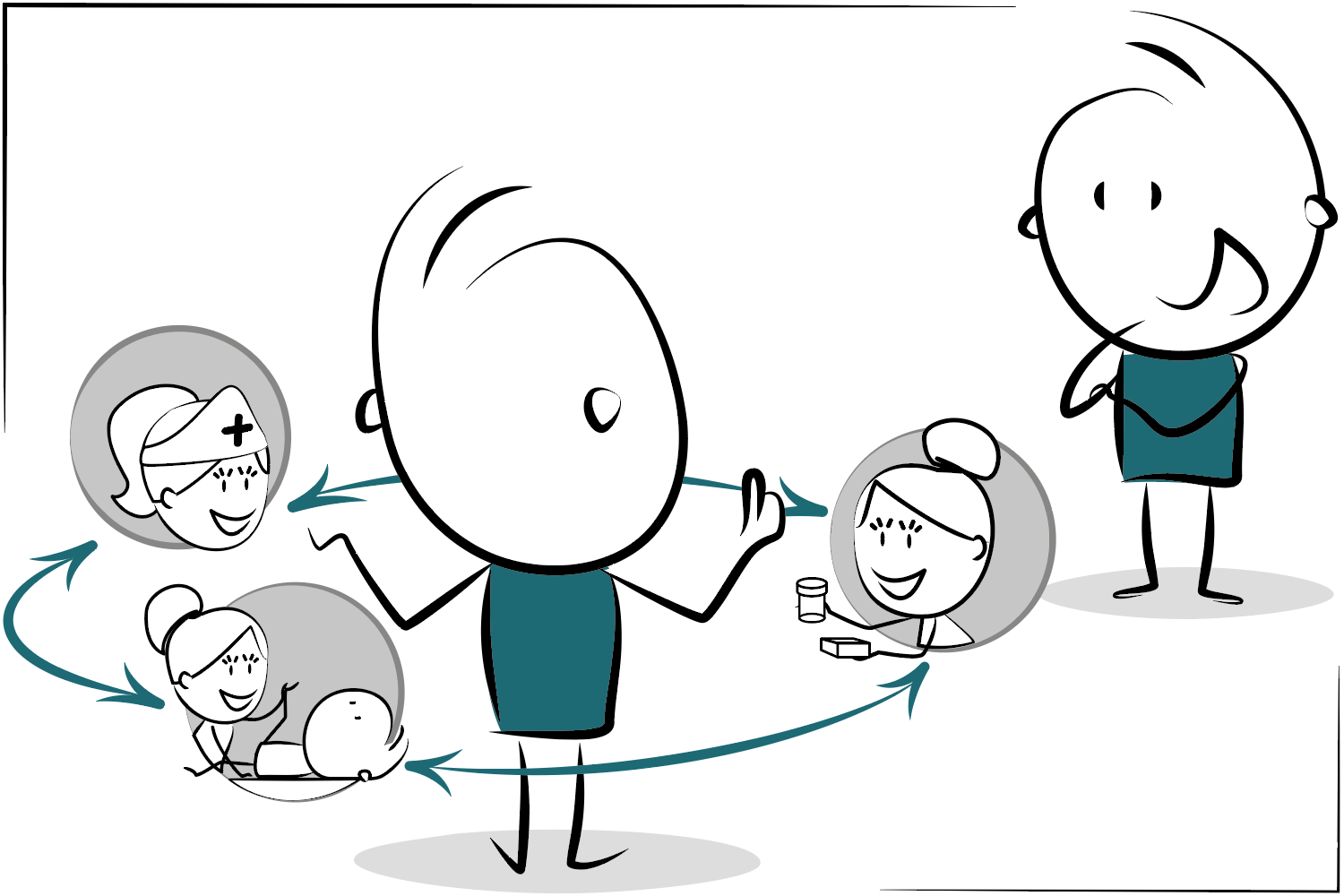

Des visages de la coopération

On ne peut que plaider pour la mise en place d’une coopération collective qui constitue un plus pour les prestataires et pour les patients. Mais les formes que cela peut prendre peuvent être aussi variées que l’est l’imagination des soignants. Des médecins solos qui partagent leurs dossiers, qui se réunissent pour parler de leurs cas, qui coopèrent dans une structure de garde, qui ont un réseau d’infirmières et de kinés avec lesquels ils entretiennent des coopérations respectueuses et interdisciplinaires peuvent être remarquablement efficaces. Les médecins qui choisissent de se regrouper au sein d’une même structure peuvent partager des tâches selon leurs compétences et affinités (j’ai plus de compétence dans le suivi des cas psychiatriques lourds que dans un suivi gynécologique). Une chose m’est insupportable, c’est l’hubris* de certains à proclamer que leur type de pratique est la meilleure, que ce soit en solo ou en équipe. Travailler ensemble implique d’abord de s’entendre sur les valeurs et les compromis que l’on doit faire tout au long d’une carrière.

L’élaboration de structures bien réfléchies pour l’organisation des soins est un avantage, mais ne constitue pas une garantie de la délivrance de soins appropriés. Il reste toujours ce facteur humain, tellement indispensable en médecine.

.

Dr Lawrence Cuvelier

* Hubris: sentiment violent inspiré par des passions en particulier l’orgueil et l’arrogance, mais aussi l’excès de pouvoir qu’engendrent le succès trop continu opposé à la tempérance.