.

.

Un billet d’humeur du Dr Lawrence Cuvelier, président du GBO/Cartel, publié le 06/11/2024.

Les billets repris dans la rubrique « Grains à moudre » témoignent des opinions personnelles de leur auteur (et n’engagent que lui), sans nécessairement refléter la position du GBO/Cartel.

Chères consœurs, chers confrères, que ceux qui sont venus au monde avec l’aide d’un.e sage-femme se fassent connaître. Il y a fort à parier que peu de babyboomers se manifesteront, au contraire des générations plus jeunes : la profession de sage-femme, qui a connu un désamour progressif jusqu’il y a quelques décennies, retrouve depuis peu la place que méritent les services qu’elle rend. Un exemple inspirant pour la médecine générale.

Sage-femme, voilà une profession dont l’histoire ne manque pas de rebondissements. Ne remontons pas à l’Inquisition, époque où on suspecte les sage-femmes, aussi appelées ventrières, d’être des sorcières ou des avorteuses et ne considérons que la période plus récente, le XVIIIe siècle… où elles s’appuient déjà sur des textes scientifiques et en cas de problème collaborent avec les chirurgiens. Pas avec les médecins qui, traditionalistes, n’apprécient guère de toucher les corps (un best-seller de 1707 s’intitule « De l’indécence aux hommes d’accoucher les femmes »). Des formations d’excellente qualité sont dispensées par des sage-femmes expérimentées parmi lesquelles Angélique du Coudray qui publie en 1759 un “Abrégé de l’art de l’accouchement” et promène dans toute la France un mannequin de démonstration. Mais les formations sont cantonnées aux villes et les campagnes où vit 90 % de la population ne disposent que de « matrones » illettrées et peu expérimentées dont la mauvaise réputation finit par rejaillir sur les sage-femmes. Voulant limiter les méfaits des matrones, Louis XV fait un mauvais choix, celui de promouvoir des formations « au rabais » ouvertes à toute volontaire plutôt que de valoriser la profession.

« Comme les sage-femmes de ces temps-là, notre profession de généraliste vit actuellement des atteintes répétées à ses prérogatives, soit de la part des spécialistes, soit de la part d’autres partenaires de la 1re ligne de soins. »

À la Révolution française, anti-aristo et anticléricale, les sage-femmes passent un mauvais quart d’heure car elles sont souvent issues de l’élite, ou à son service, et prêtent serment devant le clergé des paroisses où elles exercent. Sous ces coups successifs, une pénurie de sage-femmes s’installe et les médecins, soudain moins pudibonds, en profitent pour s’approprier le métier. Nuançons : au 19e siècle, les familles aisées recourent aux sage-femmes à domicile tandis que les pauvres vont dans des hôpitaux au taux de mortalité effroyable où pratiquent des médecins accoucheurs d’avant les découvertes de Pasteur et les mises en garde de Simmelweis qui recommande de se laver les mains entre une dissection de cadavre et un accouchement. Passons un siècle et demi : aujourd’hui la profession a retrouvé vigueur et honorabilité (c’est l’un des rares effets positifs de la vogue du tout naturel).

Grignotages

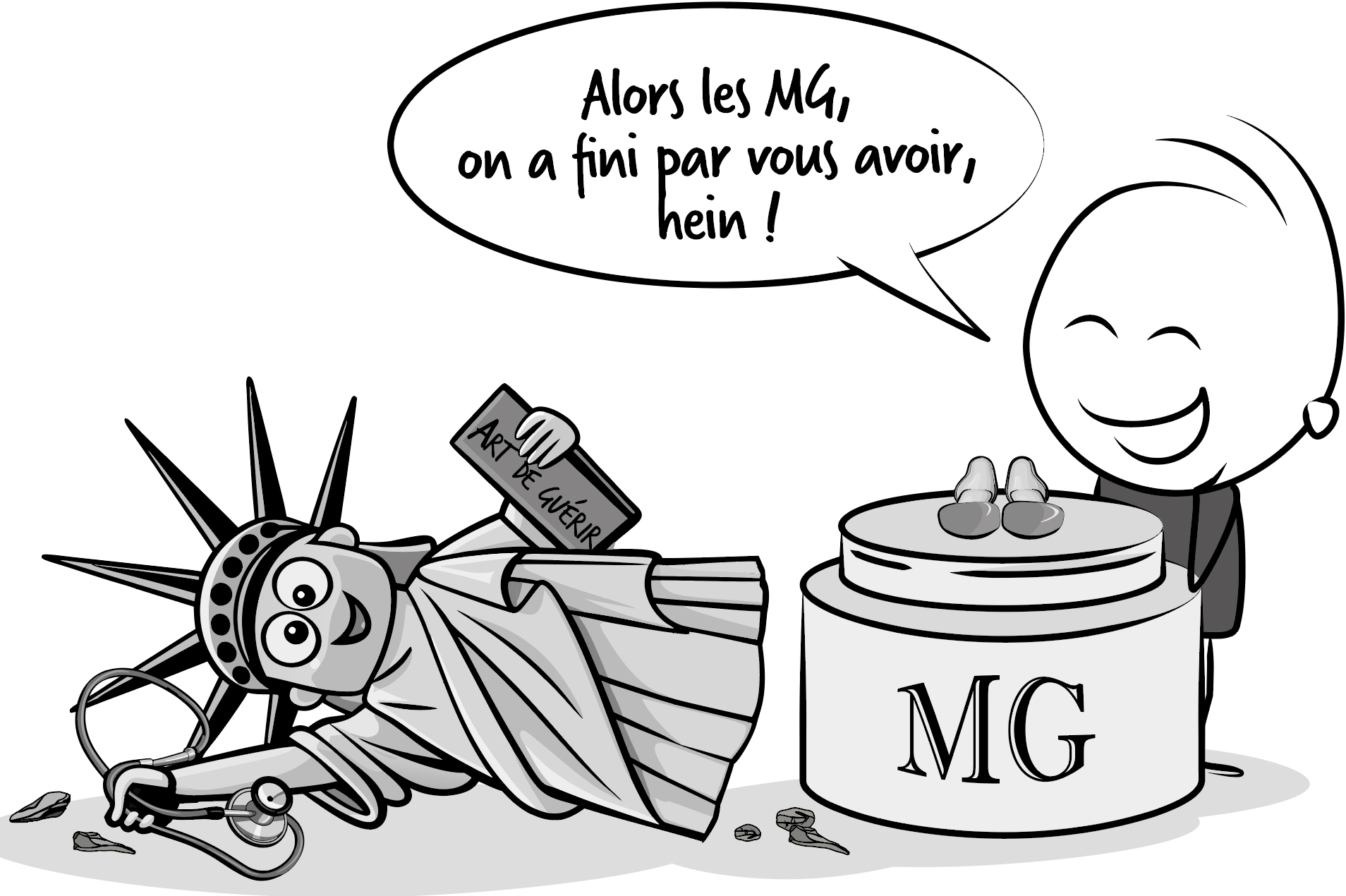

Bien sûr, cette histoire est un survol trop rapide mais elle montre comment une profession prestigieuse et efficace a été dévalorisée pour diverses raisons et en particulier par la pénurie. Il manquait de fond pour former les sage-femmes, on a donc simplifié la profession, ouvrant la porte aux médecins qui s’assureront peu à peu le monopole sur les accouchements. Comme les sage-femmes de ces temps-là, notre profession de généraliste vit actuellement des atteintes répétées à ses prérogatives, soit de la part des spécialistes, soit de la part d’autres partenaires de la première ligne de soins. Dans la plupart des cas, cela se fait de manière progressive, plus administrative que politique (enfin, j’ose le croire), mais ce grignotage ne peut manquer d’avoir des effets délétères sur notre image et sur notre estime de soi.

Les généralistes souffrent de la pénurie, de la surcharge de travail, du manque de reconnaissance et sont harcelés par l’administration. Par exemple, ils sont la cible de mises en garde maladroites sur leurs prescriptions d’antibiotiques et la délivrance jugée excessive d’incapacités de travail. En 10 ans, la prescription d’antibiotiques par les généralistes a pourtant diminué de 40 %, ce qui n’a suscité aucune réaction d’encouragement de la part d’autorités qui continuent à envoyer des messages négatifs. Idem pour les prescriptions d’incapacités de travail, qui ne sont que le reflet des difficultés bio-psycho-sociales de nos patients empêtrés dans un ensemble de contraintes liées aux conditions de vie et de travail. Pire, on voit de plus en plus de patients continuer à travailler malades par peur de perdre leurs emplois.

Je suis fier et heureux de ma profession, elle est extrêmement utile et le réaffirmer n’est pas s’auto congratuler, c’est une prise de position réaliste car toutes les études montrent que les systèmes de santé sans généralistes sont plus coûteux et moins efficaces. Alors, peut-on demander aux autorités de véhiculer un message positif sur notre profession et d’accueillir ses représentants avec bienveillance et proactivité ? Nous avons des raisons de croire que ce ne sera pas facile, mais nous nous battons pour être reconnus à notre juste valeur. L’histoire est en marche.