La journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2025 vue sous le sceau de la collaboration entre hommes et femmes.

Flash-info 17/25, publié le 08/03/2025

La vulnérabilité dans nos consultations, seulement une question de genre ?

Nous sommes inquiets pour nos patients et nos patientes les plus vulnérables. Et nous savons que le genre peut être un facteur de vulnérabilité. Le genre est le sexe social qui fait référence aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes tels qu’ils sont déterminés par la société et qui peuvent différer d’une communauté à une autre, d’un pays à un autre, d’une époque à l’autre. Le genre subit l’influence des mutations sociales, parfois défini en fonction de l’âge, du niveau d’instruction, de l’origine sociale, de la religion. Et aujourd’hui encore, les femmes paient un lourd tribut à la « ségrégation » qui les touche encore. Une femme ayant des douleurs thoraciques a plus de risque de recevoir un anxiolytique qu’un homme dans les mêmes circonstances qui sera plus rapidement envoyé chez un cardiologue.[1]

Mais au-delà du problème de genre dans nos sociétés, n’est-ce pas le vaste problème de la vulnérabilité des individus, hommes et femmes, et des groupes, qui est le plus prégnant ? Et par là, le problème de la domination, du rapport de force ? N’est-ce pas cela qu’il importe de diagnostiquer, si l’on veut approcher les patients au plus près de leur réalité ?

La place des femmes à l’université

« Quand on parle de la place des femmes et des hommes à l’université, on évoque en général la proportion d’étudiants/étudiantes et de professeur/professeures dans les filières scientifiques… mais on oublie trop souvent de s’interroger sur le contenu même de l’enseignement. Et quand on pose la question de l’excellence à l’université, pose-t-on la question de l’excellence à quoi ? Parce que le but n’est pas seulement d’intégrer les femmes et les minorités dans le cursus mais aussi d’apprendre à voir avec des yeux nouveaux, de questionner la notion même de normes… »[1]

Il est question surtout de tenir compte de toutes les formes d’intelligence : rationnelle, émotive, intra-personnelle, interpersonnelle, existentielle…

Et si en Belgique la réussite des femmes à l’université est supérieure à celle des hommes depuis l’introduction de la mixité dans le secondaire, les femmes continuent à avoir un salaire moindre et une retraite inférieure du fait des maternités et d’un parcours professionnel plus incomplet.

[1] Gloria Steinem

La place des femmes dans la pratique médicale

Assurer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, n’est-ce qu’une revendication typiquement féminine ou plus largement cette revendication est-elle portée par tous les médecins, hommes et femmes, jeunes et vieux ? Cet équilibre est une nécessité «de santé publique » comme gage de qualité des soins et pour promouvoir avec crédibilité l’équilibre des patients et de la société.

Les écologistes parlent aujourd’hui d’une société de l’épuisement… qu’en faisons-nous ?

Nous savons aussi que l’équilibre individuel des médecins est en forte interaction avec d’autres équilibres plus collectifs dans l’organisation du système des soins de santé, dans les modes de financements des prestataires, dans l’organisation des pratiques.

Entre interaction participative et fermeté directive

Certaines études relèvent que les femmes se focalisent plus que leurs confrères masculins sur la prévention, l’information et l’éducation à la santé… Mais l’université a trop peu développé la formation à ces 3 pôles. Ces mêmes études révèlent que le mode de relation patient/soignant développant « l’interaction participative » est plus typiquement féminin. Or ouvrir la porte à la participation demande une maîtrise plus approfondie de la relation : les études universitaires ont là aussi trop peu développé l’apprentissage à cette relation. Et sans formation suffisante, ce mode de relation est plus difficile à assumer et la souffrance du soignant menace plus volontiers. Est-ce une des raisons des départs prématurés de la profession chez les femmes ?

Trouver un équilibre entre féminité et masculinité dans nos attitudes thérapeutique a toute sa pertinence, entre interaction participative et fermeté directive, entre souci de l’individu et souci du collectif.

Former des médecins « universels », mission de l’université.

Les médecins doivent être formés à accueillir tous les patients et patientes et leur garantir une approche compétente scientifiquement, subtile, respectueuse, compréhensive, tolérante, juste.

Pour éviter que ne s’installent des lieux où l’homme consulte le praticien homme, la femme la femme, le LGBTQIA+ le LGBTQIA+, le musulman le musulman, ce qui risque d’appauvrir le nécessaire questionnement social et sociétal dans nos contacts thérapeutiques.

S’ouvrir aux particularités de chacun sans l’enfermer dans sa culture, son genre, son sexe, sa religion lui permet de créer des passerelles entre les différents aspects de sa personnalité, de concilier les différents pôles de son histoire tissée de mélanges et de contradictions.

« Le féminisme au masculin »

L’évolution des rapports entre médecins et patients/patientes s’est effectuée par leur mise en question philosophique, politique, sociale et éthique. Les médecins tentent aujourd’hui de se positionner plus volontiers en tant que partenaires par rapport à leurs patients et patientes. Ce changement d’attitude n’est pas un apanage féminin. Les hommes ont contribué à cette évolution. Je pense que les mises en question du rapport dominant de la médecine ne doivent pas se faire dans une logique de genre. Et les femmes auraient tort de se priver des apports masculins comme les hommes ont pu le faire pendant des siècles avec les femmes. Dans son livre sur « Le féminisme au masculin », Benoîte Groult rend hommage aux hommes, qui comme Nicolas de Condorcet, Stuart Mill ou Fourier, ont eu la liberté de pensée et la force de dénoncer la prétendue infériorité de la femme comme le résultat d’un abus de pouvoir. Simone Veil dans son livre « Une vie » nous explique comment elle a obtenu la loi dépénalisant l’avortement en France et comment Giscard d’Estaing a œuvré en coulisse avec détermination pour annihiler les résistances machistes de son gouvernement. Comment avec l’aide d’autres hommes, il a remporté le pari courageux qu’il avait osé contre son propre camp politique.

L’installation progressive des femmes médecins dans un système pénurique de soins

Nous héritons d’un système de soins de santé ayant valorisé la technologie au détriment de la réflexion intellectuelle et de la relation, l’hôpital comme lieu privilégié des soins au détriment de la pratique généraliste, la spécialisation des praticiens au détriment des visions globales spécifiques aux soins primaires, l’acte curatif au détriment de l’acte préventif, où a été trop peu organisée la collaboration entre prestataires des différentes lignes de soins. C’est dans ce contexte qu’apparaissent certaines pénuries, préjudiciables à la qualité des soins et préjudiciables aux femmes sur qui le métier va reposer principalement, vu leur nombre croissant dans l’exercice de la médecine générale.

Dr. Anne Gillet, Vice présidente du GBO

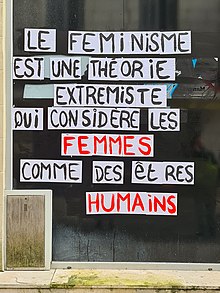

Déclaration plaisante qui correspond à mon objectif : être humain…« L’universalisme est un combat magnifique ! L’universalisme tient compte du concept d’humanité, c’est à dire ce qui nous rassemble, pas ce qui nous distingue. » (Élisabeth Badinter)

Dr. Pierre Drielsma, trésorier et administrateur du GBO

Égalité des sexes, inégalité des charges

Dans la lutte pour leur émancipation, les femmes ont revendiqué le droit au travail rémunéré comme leurs partenaires masculins. On aurait pu espérer que cette avancée répartisse équitablement la gestion du foyer sur les deux cohabitant, tâche qui leur incombait essentiellement jusqu’ici. Malheureusement, nous le constatons dans nos consultations, les soins aux enfants sont encore et toujours majoritairement assurés par les femmes. Tout comme a prise de rendez-vous, le nom des médicaments, la gestion de la vaccination. Et cela ne s’arrête pas qu’aux soins : gestion des vêtements, préparation des pique-niques, aide aux devoirs, inscriptions aux stages, tâches ménagères, sont majoritairement gérées par les femmes et font exploser leur charge mentale.

La faute aux pères qui ne s’investissent pas assez ? La faute aux mères qui ne leur laissent pas assez de place ?

Et si cela était plutôt un problème structurel ?! Et s’il fallait remonter au tout début de l’arrivé des enfants pour impliquer correctement les deux parents ? En effet et comme le revendique la « Ligue des familles » : allonger le congé de paternité/coparentalité, le rendre obligatoire et le rémunérer à 100%, constitue un des leviers d’action pour agir sur les inégalités de genre de manière structurelle et positive. Structurelle, car cela permet de rompre avec les stéréotypes de genre transmis aux enfants, qui paraissent figés depuis plusieurs décennies. Positive, car cela favorise une réelle coresponsabilité parentale relative au partage des tâches ménagères, des soins et de l’éducation des enfants. Ces leviers permettent aussi d’agir sur les discriminations dont sont victimes les femmes sur le marché du travail à cause de la maternité. Mais ces leviers d’action ont aussi des effets sur les enfants et les pères qui passent davantage de temps ensemble dès les premiers moments de vie. Les pères qui prennent des congés parentaux restent impliqués dans l’éducation de leurs enfants sur le long terme. Les enfants jouissent d’une meilleure santé et présentent des compétences cognitives et émotionnelles plus élevées.

Un partage égal du congé de paternité et de maternité favorise donc le bien-être de l’ensemble de la famille.

Dr. Amélie Cuvelier, collaboratrice au sein du GBO

Pour les droits des femmes, une vigilance de tous les instants

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. » [1]

Cet avertissement n’a jamais été autant d’actualité qu’en ces temps incertains où fleurissent un peu partout les remises en question plus ou moins explicites et radicales des acquis de la démocratie et du droit des femmes en particulier. Nous, hommes, devons aussi rester vigilants et entrer en résistance contre ces funestes projets portés de manière de plus en plus décomplexée par certains dirigeants ou dirigeantes politiques et leurs conseillers nostalgiques d’une époque où les hommes se sentaient légitimes dans leur rôle de mâles dominants. Nous, médecins hommes, déjà minoritaires sur les bancs de nos facultés et bientôt dans la pratique des soins, devons être plus que jamais solidaires dans les combats pour plus d’équité dans l’organisation des soins et dans les cénacles élaborant les politiques de soins de santé. Mais pour cela nous devons mieux analyser notre désinvestissement du champ des métiers de soins et être prêts à réinvestir l’aide et le soin car la société a autant besoin d’hommes que de femmes pour garantir à nos patientes et patients la qualité de nos systèmes de santé, notamment en termes de sensibilités différentes que les genres apportent, sources d’enrichissement plus que de concurrence. J’ai l’habitude de dire que l’on devient un peu moins raciste lorsqu’on prend conscience qu’on l’est toujours un peu, que l’on devient un peu moins machiste lorsqu’on reconnaît qu’on l’est encore parfois… et ce n’est pas qu’une question de génération, ne nous y trompons pas !

Dr. Paul De Munck, président honoraire et administrateur du GBO, espèce encore vivante de la génération héritière de l’éducation par les mâles alpha…

[1]Simone de Beauvoir

Le paradoxe des progrès de la médecine

Il est frappant de constater que les progrès de la médecine ont entraîné un changement dans les rapports avec les patients. Du paternalisme, nous sommes passé à plus de dialogue. Les choses n’étaient autrefois pas dites clairement. Un cancer était nommé par un euphémisme. Aujourd’hui, la parole et la négociation sont devenues des éléments essentiels aux soins appropriés, tant dans la réussite des soins que dans l’accompagnement des malades incurables. Et si certains médecins ont opposé des résistances à cette évolution, ayant du mal à se retrouver dans ce rapport plus empathique, ils ont pu choisir des spécialités plus techniques, où l’échange et le dialogue étaient moins essentiels. Mais paradoxalement c’est ce type de spécialités qui est encore souvent mieux considéré socialement et financièrement.

Dr. Lawrence Cuvelier, président du GBO